Peritos da Organização Mundial de Saúde defendem que a única solução é a

prevenção, sugerindo a criação de um imposto para bebidas açucaradas.

O número de casos de cancros no mundo poderá subir 70% nos próximos

20 anos, alertou esta segunda-feira a Organização Mundial de Saúde (OMS)

no Relatório Mundial sobre Cancro 2014. Os peritos dizem que a forma de

travar a epidemia não passa apenas pela cura, mas sobretudo pela

prevenção, e propõem, por exemplo, a criação de um impostos especial

para bebidas açucaradas. Entre as causas da subida estão o consumo de

álcool, de açúcar e a obesidade, cita o jornal britânico The Guardian.

Por ano, prevê-se que

surjam no mundo cerca de 25 milhões de novos casos de cancro. Metade

destes podem ser prevenidos, já que estão ligados a estilos de vida,

refere o documento produzido pela Agência Internacional para a Pesquisa

em Cancro, uma unidade da OMS especializada na patologia. Não é realista

travar a subida pensando apenas nas formas de curar a doença, defendem

os seus autores, notando que é essencial o enfoque na prevenção. Até

para os países mais ricos o fardo vai tornar-se insustentável em termos

de custos, refere o documento, citado pelo The Guardian.

Mas

a doença está cada vez mais presente também em países mais pobres, onde

os cancros mais frequentes têm origem em infecções, como é o caso do

cancro do colo do útero, muito prevalecente nestes países, onde não existe rastreio e muito menos acesso à vacina.

Nos

países mais ricos, os cancros que estão a aumentar estão sobretudo

ligados a estilos de vida, associados “ao uso crescente do tabaco,

consumo de álcool, ingestão de alimentos transformados e falta de

exercício físico”, escreve na introdução ao relatório Margaret Chan,

directora da OMS.

Prevenção e detecção precoce

Christopher Wild, director da Agência Internacional para a Pesquisa em Cancro e um dos autores do documento, disse que, apesar dos avanços no lado da cura, “o problema não se resolve apenas deste lado. É preciso mais prevenção e a detecção precoce é essencial.”

Christopher Wild, director da Agência Internacional para a Pesquisa em Cancro e um dos autores do documento, disse que, apesar dos avanços no lado da cura, “o problema não se resolve apenas deste lado. É preciso mais prevenção e a detecção precoce é essencial.”

Bernard Stewart, investigador da

University of New South Wales e outro dos autores, apelou à discussão

de medidas como a criação de um imposto especial para as bebidas

açucaradas, como uma possível forma de fazer diminuir cancros que têm

origem na obesidade e na falta de exercício físico.

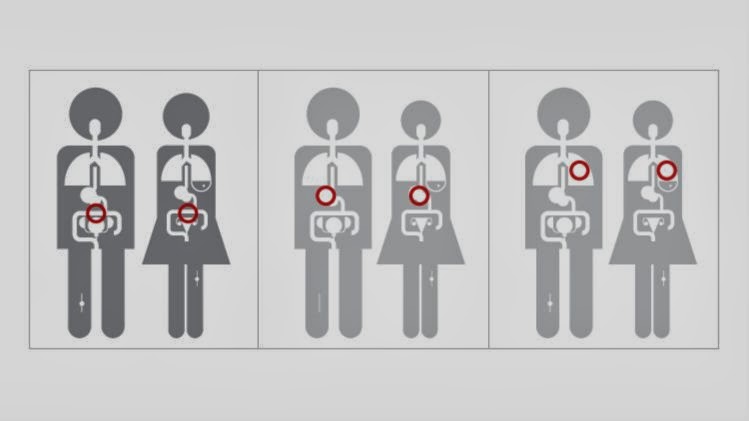

Em

relação ao álcool, lembrou que o seu consumo esteve na origem de

337,400 milhões de mortes no mundo em 2010, sobretudo entre homens. A

maioria são mortes por cancro do fígado, mas o álcool também aumenta o

risco de cancro da boca, esófago, intestino, pâncreas, mama e outros. “A

sua rotulagem, os locais onde é comercializado e os preços de venda ao

público devem ser questões a debater”, disse Stewart. Propõe também a

criação de um imposto para bebidas açucaradas. O relatório refere que

todos os esforços para reduzir a percentagem de refrigerantes que têm

adição de açúcar deviam ser prioritários.