Equipa de cientistas liderada por portugueses descobriu que a ausência total de vitamina A impede a formação normal dos gânglios linfáticos, peças importantes do sistema imunitário. Artigo é publicado na revista Nature.

|

| Pode-se ir buscar vitamina A às cenouras. |

|

| As células indutoras do tecido linfático (a verde) no intestino |

Uma equipa internacional liderada por cientistas portugueses descobriu que a ausência de vitamina A durante o desenvolvimento embrionário – neste caso nos ratinhos da experiência – impede a formação normal dos gânglios linfáticos, peças-chave do sistema imunitário. A carência de vitamina A na gravidez põe assim em causa a resposta imunitária. A descoberta, publicada hoje na revista Nature, demonstra como esta vitamina é essencial na alimentação das mulheres, principalmente nos países em desenvolvimento.

Pode-se ir buscar a vitamina A a muitos alimentos: cenouras, espinafres ou a batatas-doces. Esta vitamina é necessária para a formação de pigmentos visuais, regulação das células do sistema imunitário nos intestinos ou para o desenvolvimento do próprio embrião.

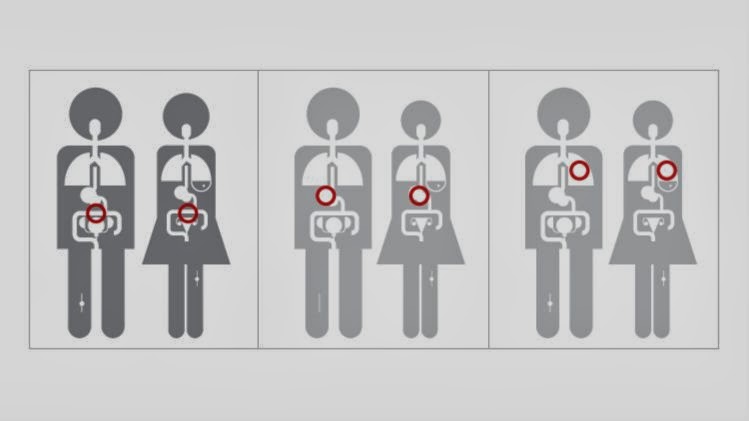

Agora, uma equipa internacional, com cientistas da Holanda e dos Estados Unidos, coordenada por Henrique Veiga Fernandes, líder de um grupo no Instituto de Medicina Molecular de Lisboa, observou que a vitamina A permitia a maturação das células que, durante o desenvolvimento embrionário dos ratinhos, vão formar os gânglios linfáticos e as placas de Peyer – estruturas do sistema linfático situadas nos intestinos, onde têm uma função imunitária importante.

Os gânglios linfáticos têm entre um a dois centímetros e estão distribuídos em locais como as virilhas, as axilas ou na região da garganta. Dentro dos gânglios alojam-se os linfócitos, especializados no combate de bactérias ou vírus. Outras células do sistema imunitário têm a função de levar até aos gânglios pedaços dos organismos patogénicos que infectam o corpo: uma vez aí, mostram estes pedaços ao maior número possível de linfócitos, até encontrarem o linfócito que naturalmente é mais adequado para combater aquele organismo.

Quando isso acontece, inicia-se uma resposta imunitária, que pode desencadear o inchaço do gânglio. Se os linfócitos estivessem espalhados pelo corpo, aquela célula imunitária que leva o pedaço do agente patogénico teria muita dificuldade em encontrar o linfócito especializado.

Abelhas operárias

Os gânglios formam-se durante o desenvolvimento embrionário, graças a um tipo de células do sistema imunitário – as células indutoras do tecido linfático. Saindo do fígado do feto, estas células viajam pelo sangue até que, em determinados locais do corpo, saltam dos vasos para formar os gânglios linfáticos.

Os gânglios formam-se durante o desenvolvimento embrionário, graças a um tipo de células do sistema imunitário – as células indutoras do tecido linfático. Saindo do fígado do feto, estas células viajam pelo sangue até que, em determinados locais do corpo, saltam dos vasos para formar os gânglios linfáticos.

“Estas células funcionam como abelhas operárias”, explica Henrique Veiga Fernandes ao PÚBLICO. “Quando saem do sangue, formam pequenos agregadores de células e estão sempre em movimento.”

Nesses locais, as células indutoras do tecido linfático sofrem um passo final de maturação. Depois, provocam alterações nas células do tecido conjuntivo e são estas que vão formar “os andaimes” dos gânglios linfáticos. Quando esses “andaimes” ficam construídos, os linfócitos vão habitá-los.

A equipa de Henrique Veiga Fernandes tentou descobrir o que desencadeava a maturação final das células indutoras do tecido linfático. Com testes, primeiro in vitro e depois in vivo, os cientistas chegaram à conclusão de que era necessária a presença de ácido retinóico (um composto que o corpo produz a partir da vitamina A). “A metabolização da vitamina A faz com que as células se diferenciem. Este foi o nosso ponto de partida”, diz o cientista.

Depois, quiseram encontrar o mecanismo celular que originava esta transição. Já se sabia que nas células indutoras do tecido linfático existem moléculas capazes de receber o ácido retinóico. Agora, a equipa descobriu que esse receptor é responsável por activar um gene no núcleo dessas células e esse gene activa, por sua vez, muitos outros genes que desencadeiam a maturação destas células. A partir daí estão prontas para pôr as células do tecido conjuntivo em acção.

Não existe uma ausência total de vitamina A. Devido à sua importância, há sempre uma reserva no corpo. Por isso, para se perceber qual é o efeito no sistema imunitário da inexistência total da vitamina A, os investigadores bloquearam artificialmente, com um fármaco, o gene que inicia a maturação das células.

“Tratámos as fêmeas de ratinhos grávidas com este fármaco. Em toda sua descendência, os gânglios eram muito pequenos ou nem sequer existiam”, explica Henrique Veiga Fernandes. Assim, menos vitamina A significa a existência de menos células indutoras do tecido linfático a amadurecerem, o que se traduz na formação de menos andaimes nos gânglios linfáticos. Este efeito é irreversível na vida dos ratinhos.

Apesar de estes gânglios serem normais a nível dos seus tecidos, crescem muito menos: são minigânglios, o que compromete a imunidade. Para chegar a esta conclusão, a equipa testou a resposta imunitária de ratinhos cujas mães tiveram uma dieta sem vitamina A, infectando-os com um vírus que causa infecções pulmonares. Nos ratinhos normais, a infecção foi debelada ao fim de sete a dez dias. Mas nos ratinhos com gânglios pequenos, o vírus continuava a multiplicar-se ao final de duas semanas.

Implicações na vacinação

Embora não seja possível fazer estas experiências em seres humanos, Henrique Veiga Fernandes explica que o sistema imunitário do ratinho e do humano são “muito semelhantes”: “Tal como no ratinho, também existem células indutoras do tecido linfático no humano.”

Embora não seja possível fazer estas experiências em seres humanos, Henrique Veiga Fernandes explica que o sistema imunitário do ratinho e do humano são “muito semelhantes”: “Tal como no ratinho, também existem células indutoras do tecido linfático no humano.”

Por isso, estes resultados são importantes, principalmente em países “onde há ausência crónica de vitamina A”. Há até a possibilidade de as carências de vitamina A “minarem a eficácia das campanhas de vacinação de crianças”, alerta, por sua vez, Gérard Eberl, do Instituto Pasteur, num comentário à descoberta também na Nature. As vacinas “enganam” o sistema imunitário, levando-o a produzir substâncias específicas para combater cada invasor, o que poderá ficar em causa com os gânglios pequenos.

A novidade obriga ainda a uma mudança de paradigma sobre a forma como se olha para o desenvolvimento do sistema imunitário. Pensava-se que esse desenvolvimento durante a gravidez decorria sem interferências do exterior: era só carregar no play – a fusão do espermatozóide com o óvulo – e deixar o filme correr.

“Pela primeira vez, demonstrou-se que esse desenvolvimento está dependente de factores ambientais”, refere o cientista. “É extraordinariamente surpreendente que num ambiente, aparentemente tão protegido, a dieta materna possa ter um papel tão crítico.”

Para Henrique Veiga Fernandes, isto é “uma ruptura completa” que abre um campo de investigação novo, para perceber “de que forma o sistema imunitário consegue percepcionar o meio externo”. As questões sucedem-se agora: qual é o regime alimentar mais benéfico ligado a uma doença ou a uma vacina? Os comportamentos de uma pessoa têm influência na resposta do sistema imunitário?

Responder